日式長子線 — 基礎操作手法

|

| 隨著近年去日本溪釣的頻率增加,長前導子線也成了必修課程之一 |

"祛魅(英語:disenchantment),有時也稱為「除魅」,是指剝去附著在事物表面上的那層虛假的東西,即「魅」;「復魅」有時也譯為「返魅」,是主張返回事物的自然狀態,恢復事物的本來面貌。"

隨著今年(25)最後一趟的初秋遠征逼近,打算行前整理一下日式長前導的粗淺心得

這篇是筆者參考過許多Flyfisher雜誌文章、各式網路影片,也包括一些付費的DVD影片(渋谷、岩井溪一郎)之後整理出的心得

當然實際做釣時,多少會因為個人技術水平跟使用漁具不同,產生拋投上的差異,但理論上來說,這篇應該八九不離十有抓到精隨

以下就依照我的了解,分成五個主題講解

分別是:LTL的拋投差異、落點控制、拋投後控線、釣線與毛鉤選擇、練習要點

有些部份過去寫過就不會另外提,所以這篇建議與前面兩篇一起讀:連結1 連結2

|

| 因為日語多少能通,想趁剛考過N1還記憶猶新時,參加看看類似課程.... 但這類課程的月份通常都難跟釣行搭一起 |

主題一:LTL的拋投差異

在討論日式長前導(Long Tippet Leader)前,就不能不提多數長前導名手在拋投的根本差異

先看正常教學下的的拋投與線環展開軌跡(圖一)

傳統拋投時的前拋軌跡,通常會向給足空間,已讓前導與子線能完整展開

*實際短距拋投時,用平行軌跡拋投的機率不高,這裡單純為了容易看出區別的誇飾

|

| 上圖中的釣手使用相當長(超過6公尺)的前導,但前停的點高就能順利展開 |

|

| 最先接觸到水面者為子線 |

首先差異在於LTL的日式長前導操作,竿子移動採高後拋與低前拋

不同於傳統會讓前導有足夠空間展開;LTL的拋投,會將線環控制在展開途中,就以前導段先觸碰到水面

如果操作得宜,這時的剩餘的線環會因為失速(しっそく)而沒了繼續往前的動能,呈現一個倒V或倒U狀黏在水面

而這個形狀,對LTL能長時間的自然漂流是功不可沒

具體效果說明,則參考下列圖組

|

| 左邊的流心域是對於覓食鱒魚來說流速過快的區域,而右邊靠岸的緩流帶則是標點 |

|

| 具象化後就會像是圖中這樣的溪流標點,流心區域在這張圖裡就是白泡區 這類的溪流即使放眼其他國家也相當常見 |

|

| 一般的拋投操作,線組很快會被流速快的區域推動,只能維持相當短暫的漂流 |

|

| 相較之下長前導操作則可以靠著倒U或V字的線環,有效延長自然漂流的時間 |

這裡也提一下,有些台灣釣手不明白為什麼得自然漂流,這沒辦法,畢竟台灣多數鯉科魚類,對於自然漂流其實並不是太過在乎

但對於在溫帶甚至亞寒帶水域的鱒魚,覓食時的體力消耗至關重要,因此如何有效率的撿拾流中的漂流物,而不是花體力追咬不到或不自然的餌食,對於鱒魚來說可是生與死的重要課題

下面引用一段里見榮正曾經用過的說法形容

"對於等待餌食的鱒魚來說,流速合適的水流就像是旋轉壽司的輸送帶,這個輸送帶會有相對可以預期的速度;而拖水紋(drag)的毛鉤,速度比別人快,甚至還不是在輸送帶上轉,當然就會讓魚有所警覺"

|

| 跟人類有手可拿取不同,鱒魚張嘴時是看不到食物本體的 因此會極力避免去追無法預測流向的不自然漂流物 |

|

| 針對雜食性的鯉科溪魚,特別是乾毛鉤做釣時,反而需要一點"動態刺激"才會注意 當然被釣過的個體,變得難釣的例子也不是沒有 |

主題二:線環的倒向與毛鈎落點控制

另一個曾經困惑筆者許久的則是,怎麼控制線環的倒向

但搞懂後其實相當簡單,單純看你的倒V要做哪一邊,就將竿子略為倒向那側就好了

例如目標區在左側,那就將竿子拋投時以左傾方式假拋(右撇子的話可以過肩拋或是換手)

右側的話就一般正常拋投,竿子角度稍微右傾下假拋就好

|

| 依照流的樣態去選擇線環要倒的方向 |

用文字講解可能有點抽象,補充兩張gif說明之

|

| 當我們希望毛鈎呈現的倒V是在右側時(毛鈎在右側,重量線在左側) 竿子右傾下拋投,線環會很自然的倒向右側 |

|

| 這裡竿子拋投時偏左傾 線環落水後的理想樣態就會是毛鉤在左側,重量線在右側 |

除了線環的倒向,另一個控制毛鉤落點的手段則是線環控制以及線速的提升

這應該不難理解,越是寬鬆無力的線環,就越難抓線組貼倒在水面時的落點;

另一方面線速低也代表更容易受到風所影響偏移目標區

| |

|

拋投之後:更為重要的後續操作

筆者在過去的介紹文章裡曾經提到,日式長前導LTL的另一個優勢,在於Mending*

這是由於重量線與毛鈎間的距離夠長,又加上落水的前導倒V也給了十足的滯線(slack)

相輔相成下,都給了日式長前導更多水面mending的操作空間

|

| 流向相反的迴轉流,常是岩魚喜好的覓食處 攻略時除了倒V,也需要持續地mending方可達成長時間的自然漂流 |

mending的方式很多,這裡就不詳述,有興趣請參考下面影片

*Mending是指靠著操作重量線,讓毛鉤延長漂流的時間,多數的傳統操作會以aerial mend為主(也就是重量線還沒落水時),日式長前導則是非常善於在水面時的mending操作

不可欠缺的一環:釣線與毛鉤選擇

日式長前導所設計的專用線組,為了避免投射性太好以及拖水紋,會在子線的設計上功夫

這一類的特殊漸縮,在Butt端(漸縮線裡粗的一邊)常比普通版本漸縮來得更細更軟一點,藉此降低重量線到前導時的力量傳導,以及太硬的線質容易整段被水流推動的現象

所以如果要自己做類似前導的話,切記別用高磅數的尼龍

|

| TMC的這款溪釣用子線,在butt端比standard款細了約25% |

|

| Varivas出的這條岩井溪一郎前導,butt端是扁平狀的,黏在水面後mending時幾乎不太會動到 (相對的重新拋時,阻尼感就很重) |

子線設計上較差的動能傳導,加上經常15呎以上的前導+子線長度,毛鉤的選擇當然也是重要一環

由於筆者多數的資訊來源是雜誌或者付費影音,所以不方便直接轉PO出來,只能大概做個統整

挑不容易迴轉的毛鉤

有些毛鈎款式因為高風阻緣故,特別容易產生迴轉,這種就要極力避免

|

| 許多High Float的catskill毛鈎款式,配上長前導都容易產生迴轉捻線與落點難判等問題 |

|

| 像是stimulator或gnat一類,簑毛厚卷又與水面垂直的款式都要盡量避開 |

|

| 降落傘這種較不容易迴轉的款式,當使用日式長前導時也要注意目印大小以及簑毛的方向 像筆者照片裡面這隻,目印部位就用得太多了點 |

|

| 由嶋崎了所發想的蜘蛛毛鉤,如今已經成為日本長前導的必備款之一 |

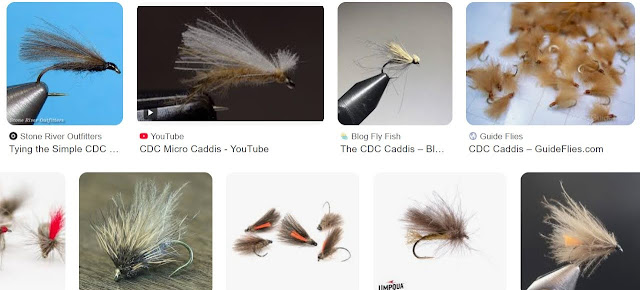

改用更輕、風阻更小的毛材

|

| 常見的caddis pattern,也可以用CDC替代或是鹿毛量少一點的方式,來達成降低風阻的效果 |

練習的方式

最後,毛鉤的拋投總是需要練習的,以下是練習時的前置作業

首先,不要用名手們的前導的長度來練習

事實上日本方的教學影片都會提到,入門時要先抓自己的極限

這個極限,是自己最多能將幾呎前導翻過去的長度(當然指同樣釣具、LTL用前導的狀態下)

對有些程度比較沒那麼好的人來說,這個距離可能只有13呎不到,那也無妨,就慢慢以該長度練習,習慣後再加長就好

當然如果連十呎都翻不過去,我個人建議先回去練基礎拋投會比較適合

或許有人會問,但長前導的操作精隨,不就是以"不翻圈"為最終目的嗎?

是這樣講沒錯,唯獨所有的名手在教學文章或影像裡,都曾耳提面命地說過

"不翻圈"得是控制下的產物

無法控好線環,會導致問題叢生弊大於利;常見如風結,到毛鉤容易受風影響落點不明,或是寬線環打到障礙物等等,更甭提長前導最需要的落點控制了

練習時的重點

一、直接瞄準標點:

傳統拋投練習時,多半會射線並留足夠滯空時間讓線環展開;但長前導求刺水進標點,所以經常只有微量射線,練習時盡量讓前拋接近假想標點

二、盡可能地提高線速:

高線速可以讓毛鉤在落水時較能切風

另外如果是用中快或快速調的碳纖竿練習的話,也別執著於舟型環,而是優先將環做窄

碳纖竿的用戶,去找里見榮正或是岩井溪一郎的拋投來看,會比渋谷直人的受用很多(如果能找到鈴木壽的片段就更好了)

三、練習mending:

如果有水域可以練實拋的話,多嘗試怎麼在不拖動毛鉤的狀態下,持續將重量線mending回上游(這點筆者自己也做得挺差有待練習)

雖然有水體可以練習會是最好,但草地也是多少能練前面兩點

唯獨草地會因為較少阻力,做成的倒V經常會比實際上小許多,這是由於前導接觸草地後不太會被黏住所致

另外草地時練習的目印別要考慮風阻問題,切勿用得過大;另外也要三不五時檢查一下前導有沒有因為滯線太多而打結

|

| 調性偏快的碳纖竿也能操作長前導 動圖是已故的小野興光以及24呎的前導 |

最後我也要提醒一下,日式的長前導很吃釣點樣態,不少歐美的河流型態,以及更大的鱒魚魚體對於人靠近的耐受度都與日本的原生鱒魚不同,都是應用上需要考慮的點

|

| 流速一致,又較少石頭類障礙的湧泉溪流,會更適長前導配上傳統拋投的操作 |

|

| 反之這樣的源流域就很適合長前導的發揮 |

最後再附上兩個筆者覺得相當受用的影片

非常感謝您的心得分享!!

回覆刪除